深圳治水四十年來�,先后解決了飲用水供給不足���,防洪排澇等問題�����。深圳市目前已經(jīng)初步構建起一個立體的防洪潮排澇體系����,中心城區(qū)綜合防洪減災能力達到了一百至兩百年一遇的水平。

深圳市還先后完成了東部海堤重建一��、二期工程�,治理深圳河第四期工程建設,目前正在加快建設東部海堤三期�����、壩光等重點片區(qū)防洪潮排澇工程����,2015年以來累計完成河道整治344公里,整治內(nèi)澇點500余個����。

1993年,深圳在全國率先成立水務局����,實現(xiàn)了水務一體化管理。多年來����,深圳一直在進行水務體制改革���,統(tǒng)籌水務規(guī)劃建設、水資源�、供水、節(jié)水��、排水����、水土保持、水環(huán)境治理����、河流綜合治理、水旱災害防御�、執(zhí)法監(jiān)督等職能。

近年來���,深圳又先后增加了海綿城市建設��、流域管理、碧道建設等職能��,形成了市河長辦、治水辦��、海綿辦�����、節(jié)水辦�、碧道辦“五辦合一”的“大水務平臺”,成為全國涉水業(yè)務最廣的水務部門。在污水治理方面�,深圳率先在全國實現(xiàn)全市域消除黑臭水體,并被評為全國黑臭水體治理示范城市�。

深圳市已完工海綿城市項目2273項,達到海綿城市要求的建成區(qū)面積近210平方公里��,占城市建成區(qū)面積的21%�。深圳市計劃到2025年,建成國際一流的水資源保護��、飲用水保障體系����,建成國內(nèi)領先的節(jié)約用水、防洪排澇���、城市水土保持體系��;將萬元GDP用水量控制在6立方米以下�����,供水管網(wǎng)漏損率下降至7%以下����,再生水利用率達到80%以上。并創(chuàng)建1000個以上節(jié)水型載體����,推動節(jié)水載體全域覆蓋;將海綿城市達標面積占比達到50%���,打造高密度建設的超大型城市水環(huán)境治理典范�����,并率先在全國實現(xiàn)水務現(xiàn)代化�����。

東江泵站泵房 圖片來源:深圳市水務局

2019深圳市小梅沙海岸帶詳細規(guī)劃:縫合山與海

深圳小梅沙屬于都市海灘��,相較于大梅沙而言��,小梅沙的開發(fā)僅停留在旅游產(chǎn)業(yè)和商業(yè)住宅的建設����,對于海域以及海陸之間的潮間帶區(qū)域的開發(fā)還屬于空白狀態(tài)����。深圳水務局希望以小梅沙為出發(fā)點,進一步開展海上規(guī)劃研究���,作為深圳未來打造海洋中心城市的初步嘗試��。

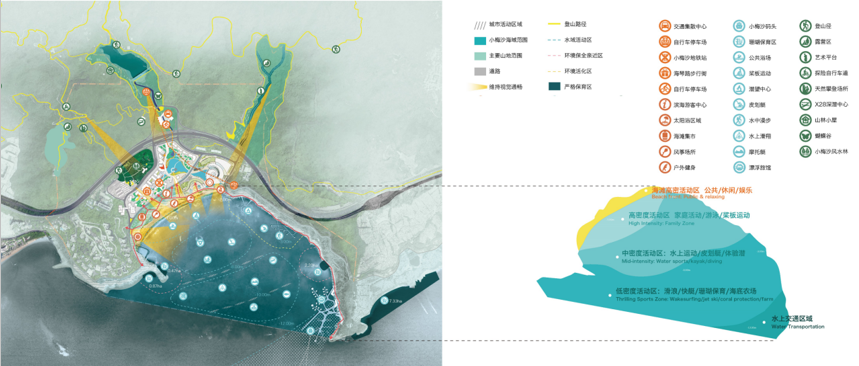

MLA+的城市規(guī)劃師黃可心在2019年帶領團隊參與了小梅沙海岸帶詳細規(guī)劃設計競賽����,方案獲得了本次競賽的第一名����。整個設計包含了陸地、海洋以及海陸潮間帶的連接等全方位的考量����,打破傳統(tǒng)思維從全新的視角打造濱海城市空間。通過詳細考察山���、海的空間組合��、高差關系等�����,在陸域塑造了一個縫合山���、海的路徑���。

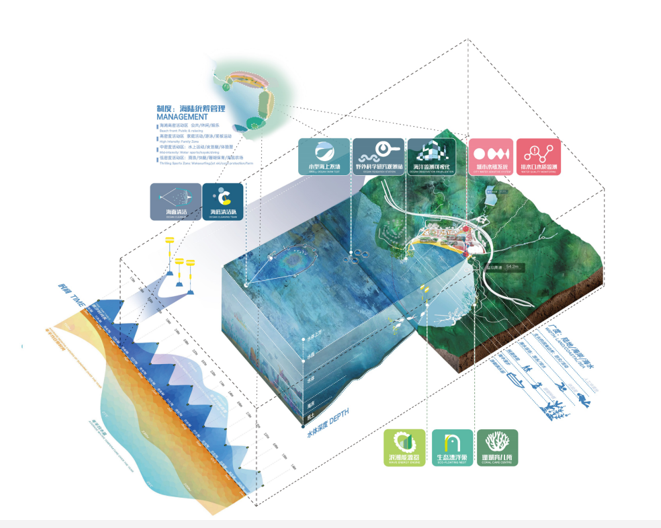

在“創(chuàng)新用海”方面提出四維形態(tài)的策略,包括從深度�����、廣度�����、制度和時間四個方面去有效利用海洋資源��,同時也去限定人類的活動類型����,從而形成一張海域管控地圖�,防止對海洋生態(tài)的破壞���。

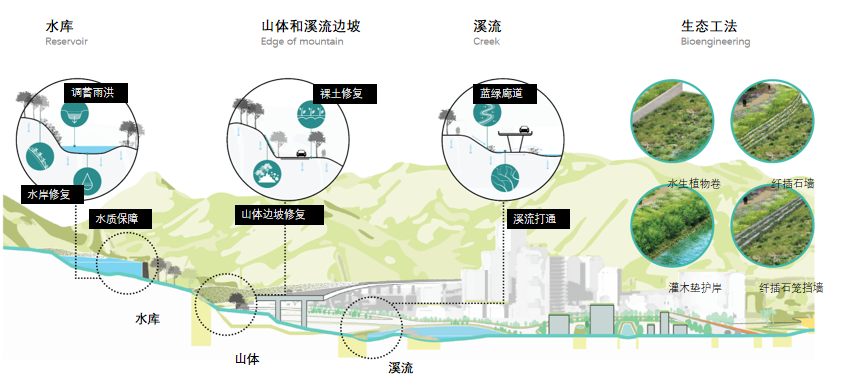

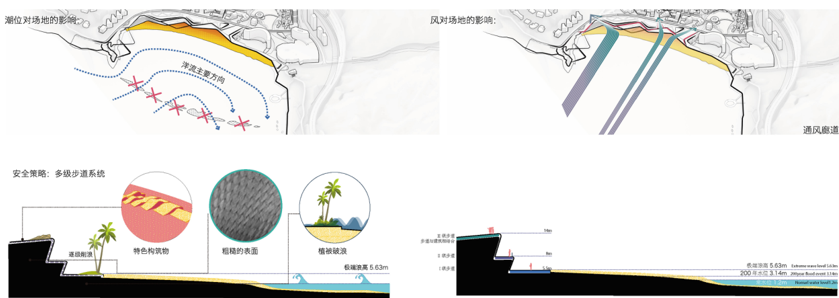

設計方案中提出要從山����、海兩個方向共同去塑造生態(tài)防災的整體系統(tǒng)����。首先沙灘是抵御風浪的第一道柔性的屏障���,生態(tài)專家建議采取“養(yǎng)沙固灘”的措施來拓寬沙灘�����,重塑沙灘與海洋之間的平衡�����。整個沿海的濱海步道的設計也是順應了城市“與水共生”的概念�,通過多級濱海動態(tài)系統(tǒng)����,結合時刻變化的水位高度和細節(jié)的景觀處理來逐級“削浪”���,創(chuàng)造一個既能給人們提供休閑的濱海活力生活��,又能夠同時實現(xiàn)防風浪的屏障功能的空間�����。

深圳市小梅沙海岸帶“創(chuàng)新用海”四維形態(tài)示意圖 圖片來源:MLA+

深圳市小梅沙海岸帶海域管控地圖 圖片來源:MLA+

深圳市小梅沙海岸帶山體修復措施示意圖 圖片來源:MLA+

深圳市小梅沙海岸帶“削浪”設計示意圖 圖片來源:MLA+

深圳海洋新城建設項目:藍色經(jīng)濟�����,藍色之城

在今天�����,全球有將近40%的人口住在濱海區(qū)100公里的范圍之內(nèi)����,世界上的大多數(shù)城市在未來還需要通過填海去擴大城市空間。隨著人口的不斷增加��,為了給深圳創(chuàng)造出更大的發(fā)展空間���,政府進行了大量的圍海造田建設��,同時內(nèi)陸河道的堤岸也被無限地擠壓�����。

在過去的25年里���,深圳40%的潮汐濕地都已經(jīng)完全地退化了��,為了讓步于城市的發(fā)展,深圳付出了巨大的生態(tài)系統(tǒng)的代價����。而隨著氣候變化的影響,海平面上升�、海洋風暴的增加,都會給濱海城市帶來前所未有的挑戰(zhàn)���。

2018年��,深圳舉辦了海洋新城規(guī)劃競賽���,該設計大賽的主要目的是設計出一個濱海新城,該濱海新城位于大灣區(qū)的核心,主要通過填海的方式來建設�����,并且要連接一個“碧道”系統(tǒng)����,有效提升水質(zhì),提高水的生態(tài)環(huán)境,實現(xiàn)水與城市的共生��,將深圳轉(zhuǎn)型成一個有水韌性的城市��。

荷蘭都市方案規(guī)劃建筑設計事務所的總監(jiān)兼所有人之一Marja Nevalainen的團隊在此次競賽中脫穎而出��。憑借Marja二十余年的設計經(jīng)驗��,以及對中國城市區(qū)域規(guī)劃的深入了解���,她在此次設計方案中指出���,要采取創(chuàng)新的填海造地方法。

荷蘭都市方案規(guī)劃建筑設計事務所的總監(jiān)兼所有人之一Marja Nevalainen 圖片來源:NL Urban Solutions & Deltares

這與傳統(tǒng)的填砂方法不同����,安全性更高�,適應性更強��,且對環(huán)境友好�,有助于提升景觀質(zhì)量和自然價值。該方案營造了一個堤防內(nèi)部獨立可控的凈水系統(tǒng)�����,堤防內(nèi)的防滲墻可防止海水侵入地下水�����,避免土壤鹽堿化�����。

在提防的外側�,自然生長的紅樹林將作為填海的生態(tài)補償����,并作為海浪和臺風的自然防御帶。通過截留河排澇截污�,并利用海草和牡蠣堤壩,作為凈化入??诘纳餅V池和防波堤�。新城內(nèi)部淡水系統(tǒng)獨立且被智能系統(tǒng)控制����,內(nèi)部水道的設計與深圳盛行風相吻。水陸交織的“智慧圩田”系統(tǒng)�,形成了深圳海洋新城的發(fā)展基礎。

深圳海洋新城建設項目效果圖 圖片來源:NL Urban Solutions & Deltares

深圳海洋新城建設項目效果圖 圖片來源:NL Urban Solutions & Deltares

設計旨在重新將居民與自然景觀聯(lián)系在一起�����,紅樹林濱海岸線形成的濱海公園讓人們可以通過慢行步道沿著生態(tài)濕地享受休閑生活���。淡水環(huán)境的紅樹林濕地能夠塑造生物多樣性���,凈化水質(zhì),更有抵御海潮�����、保護岸線�、固定沉積物等功能。源于自然形態(tài)設計的水塘型���、島嶼型濕地�,形成深水、淺水���、濕潤��、半濕半干等豐富的生態(tài)環(huán)境����,有利于生物多樣性的發(fā)展��。

城市的水體塑造了藍色水城的風貌����,有泵站控制的水系統(tǒng),可以保護基地免受城市內(nèi)澇的影響�����。圩田系統(tǒng)可以處理100%的雨水��,基地強大的雨水集蓄能力�����,使水源不再需要額外的水供給�����,并能夠持續(xù)為周邊地區(qū)輸出凈水�����。

模塊化的設計也適用于其他產(chǎn)業(yè)園的開發(fā)�����,使每一個地塊內(nèi)都有一個蔭蔽的公共綠地和雨水花園�����。在降雨期間��,雨水被收集在藍色的屋頂上��、下洼綠地中�����,雨水通過蘆葦系統(tǒng)被過濾或滲透或排入水渠系統(tǒng)����,在干旱期過濾后的雨水可用于制冷��,以減少深圳的能源消耗���。

通過在建筑地下的儲水箱將雨水蓄積、回收利用并用作建筑內(nèi)的冷熱交換���,這樣的能源利用系統(tǒng)遍布全區(qū)域���,將為整個新城提供新能源。海洋新城設計力求結合自然�,為居民營造自然的城市景觀,并以此增益海洋城市價值��,創(chuàng)建一個可持續(xù)���、與自然共生的藍色海洋城市�。

[未完待續(xù)��,敬請期待下篇《水與城市:設計助力可持續(xù)發(fā)展(下)荷蘭經(jīng)驗及其全球應用》]